-

产品矩阵

高效稳定的数据产品服务,为您深度挖掘商业价值

联系我们

当传统爆品逻辑失效,安克创新、大疆等头部玩家纷纷转向华为IPMS(集成产品营销与销售)寻找破局密码。但IPMS落地并非易事,多数3C品牌被卡在“需求抓不准、流程走不通、协作跟不上”的死循环里,最终让“以客户为中心”沦为口号。

而VOC+AI的出现,正在把IPMS从“高大上的理论”变成中小企业也能掌握的“可落地方法”——某3C品牌借此将爆品成功率提升2.6倍,退货率下降18%,跨部门决策效率提升40%。

本文结合3C行业最新实践,拆解“VOC+AI如何穿透IPMS全流程”,更带大家看懂:为什么有的品牌学IPMS越学越赚,有的却越学越亏?

全文3238字,需时9分钟

IPMS的核心是“全链路以客户为中心”,但3C行业的“快迭代、高竞争、强场景”特性,让这套体系落地时极易走形,最终变成“纸上流程”。我们见过太多品牌遭遇过这三个典型问题:

死穴1:需求颗粒度总是差一层,用户说“音质差”≠工程师懂“音质差”

某耳机品牌曾投入百万研发“降噪旗舰款”,上市后却发现用户差评集中在“地铁里听不清”——原来研发团队按实验室数据把降噪深度做到40dB,却没通过VOC发现用户真正需要的是抗地铁高频噪音,而非泛泛的“降噪强”。传统调研靠“问卷+访谈”,不仅滞后,还把“佩戴1小时耳痛”笼统归为“舒适度差”,工程师拿着报告无从下手,只能靠“拍脑袋”改耳套材质。

更致命的是人群场景错配:某充电宝品牌想做“商务人士专属款”,靠跟进竞品加了“无线充电功能”,结果VOC数据显示,真正买单的“数码发烧友”群体,更在意“多设备同时快充”,无线充电反而因“速度慢”成了槽点,直接导致库存积压超10万件。

死穴2:市场响应慢半拍,3C产品迭代周期耗不起

3C产品的生命周期以“月”为单位,但如果借助传统模式人工传递:客服记录→人工整理→产品经理分析→研发对接...,等到方案落地,竞品早已抢占先机。

还有让人头疼的信息割裂:客服知道用户在骂“发热”,但不知道究竟是充电时发热还是使用时发热;电商评论里有不少用户提希望加个Type-C接口,却没法和订单数据联动,不知道提需求的是“学生党”还是“商务人士”,研发只能“平均用力”,最终哪个群体都没能讨好。

死穴3:跨部门协作各说各话,IPMS反成争资源的工具

某3C品牌曾发生的糟心事:销售端靠一线反馈说“用户最在意发热”,质量端靠拆机认定“充电线是薄弱点”,产品经理为了研发资源,挑对自己有利的数据做依据——最终80%研发预算投入了充电线优化,结果用户吐槽“发热”的声量丝毫没降,反而因成本上升涨了价,销量下滑15%。

这并不是个例。我们交流过的品牌里,70%以上都存在着“数据打架”:销售看“好评率”,研发看“硬件参数”,运营看“销量”,没人盯着“用户真实反馈”,最终IPMS的“全链路协同”变成“全链路内耗”。

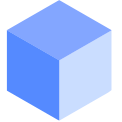

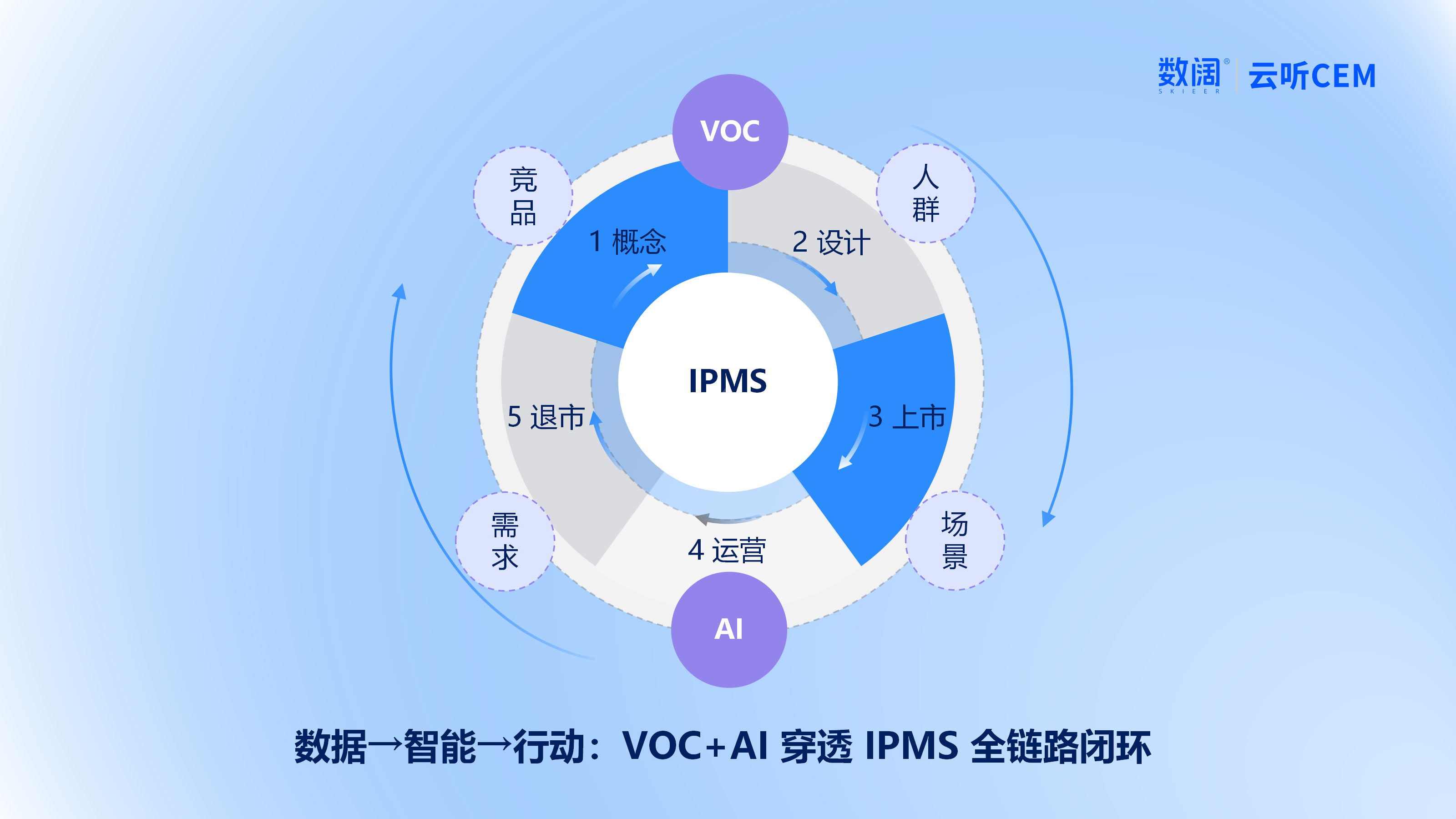

为什么有的品牌能把IPMS用出“盈利效果”?核心是用VOC+AI补上了“以客户为中心”的数据闭环,让“客户声音”能够自动穿透IPMS的产品概念-设计-上市-运营-退市全流程。

我们以数阔云听CEM服务的某头部3C品牌为例,看看这套组合拳的实战打法:该品牌通过“全渠道VOC整合+数阔大模型分析”,不仅将新品上市周期缩短40%,更让退货率下降18%,背后靠的是三个核心能力:

需求精准化:数阔大模型的标签F1值达89.16%,远超GPT-4o-mini的53.83%,能把“舒适度差”拆成“通勤场景+佩戴1小时耳痛”、“小耳朵人群+夏季运动耳套滑” 等可落地标签;

流程自动化:云听AI 10秒就能总结全渠道反馈,电商评论、社媒舆情、客服会话实时整合,无需繁重又滞后的人工整理;深度分析更能随时直接提问,提供分析师级建议和报告;

语言统一化:跨部门用同一套标签体系对话沟通,将销售说的“发热”和研发说的“发热”,统一定位到“充电室温25℃环境下发热超45℃”,避免各说各话。接下来,我们结合IPMS五大阶段,拆解具体怎么做:

阶段1:产品概念验证——“全渠道VOC趋势锚定法”,避免拍脑袋

行业现状:靠“老板经验”或“竞品跟进”定方向

VOC+AI做法:整合电商评论、客服会话、社媒舆情等全渠道VOC,通过“上升词分析+场景标签化”挖掘潜在需求,输出“一句话产品定义”:目标人群+核心场景+解决问题。

案例:某TWS耳机通过数阔云CEM发现,“通勤场景蓝牙连接不稳定”的上升词占比3个月内从8%涨到23%,且主要提需求的是25-35 岁都市白领。基于此输出定义:“满足通勤场景快速蓝牙连接+防漏音的轻量化耳机”,上市后靠“地铁里1秒连蓝牙”的场景营销,冲上天猫Top1,且因精准定位,营销费用比竞品低20%。

阶段2:产品设计优化——“场景-人群-问题交叉分析法”,不做功能堆砌

行业现状:为了差异化盲目加功能

VOC+AI做法:用AI关联“人群 - 场景 - 问题”标签,再结合价格段、推荐意愿、使用时长等进行交叉分析,优先落地高价值功能。

案例:某运动耳机品牌通过数阔云听CEM发现“骑行时耳机脱落”是高频吐槽(占负面反馈14.7%),且主要人群是18-25岁学生。基于此优化防滑耳套结构,并针对“骑行人群”在抖音做场景化短视频投放,最终复购率提升46%,远超行业平均水平。

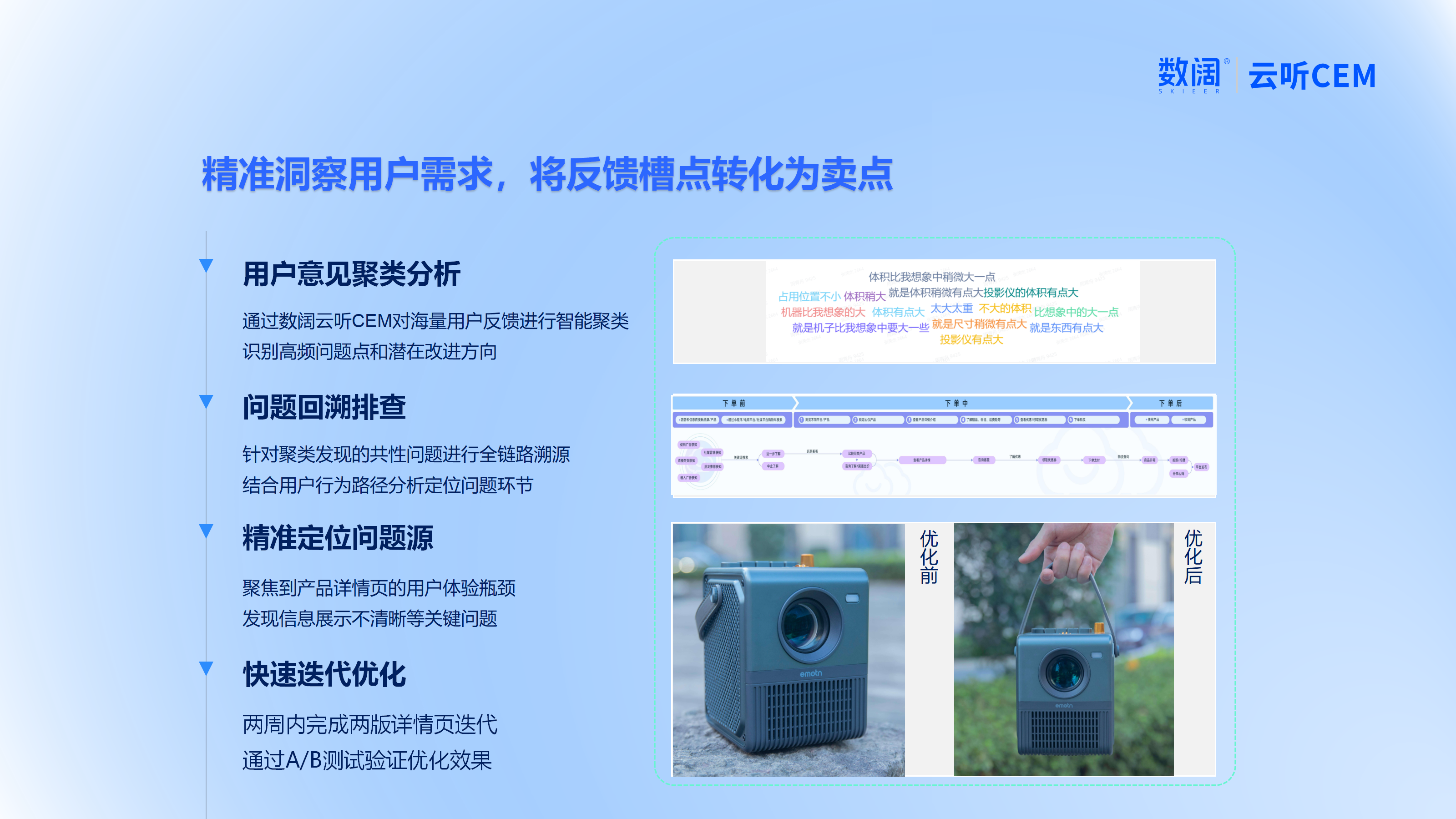

阶段3:上市策略校准——“实时VOC双校验机制”,避免上市就翻车

行业现状:新品上市后只关注销量数据,等发现问题时已错过黄金期。

VOC+AI做法:实时整合上市期间反馈,一方面验证核心卖点感知度(提及率),另一方面自动识别高频负面标签,同时触发预警响应机制。

案例:某投影仪品牌新品上市首周,通过数阔云听CEM发现“体积太大”负面声量激增,精准定位到关键问题:产品图示造成消费者尺寸理解偏差,两周内完成两版详情页迭代(室内/户外),通过A/B测试验证优化效果,并在客服话术里强调“比同配置竞品小20%”,3天内CTR(点击转化率)提升18%,问题发现到解决方案上线周期缩短60%。

阶段4:运营问题闭环——“大小双闭环管理法”,快速解决问题+响应市场

行业现状:用户问题越堆越多,竞品动作跟不上,运营沦为救火队。

VOC+AI做法:

小闭环(问题解决):自动聚合共性问题(如“机身发热”),通过标签定位根因(“芯片功耗+户外高温场景”),智能工单派单至关联部门,持续跟踪工单关闭及改善效果;

大闭环(市场响应):结合本竞品VOC数据,分析细分赛道下的新趋势、新需求,同时对比竞品分析产品口碑、价格段以及卖点有效性等,制定符合本品用户需求特点的方案。

案例:某充电宝通过数阔云听CEM发现:核心用户数码发烧友更在意多设备快充,并未盲目跟风无线充电,而是优先落地“双口快充协议”把“充电发热”负面声量下降40%,同时在细分人群中建立差异化优势,实现复购率提升37%。

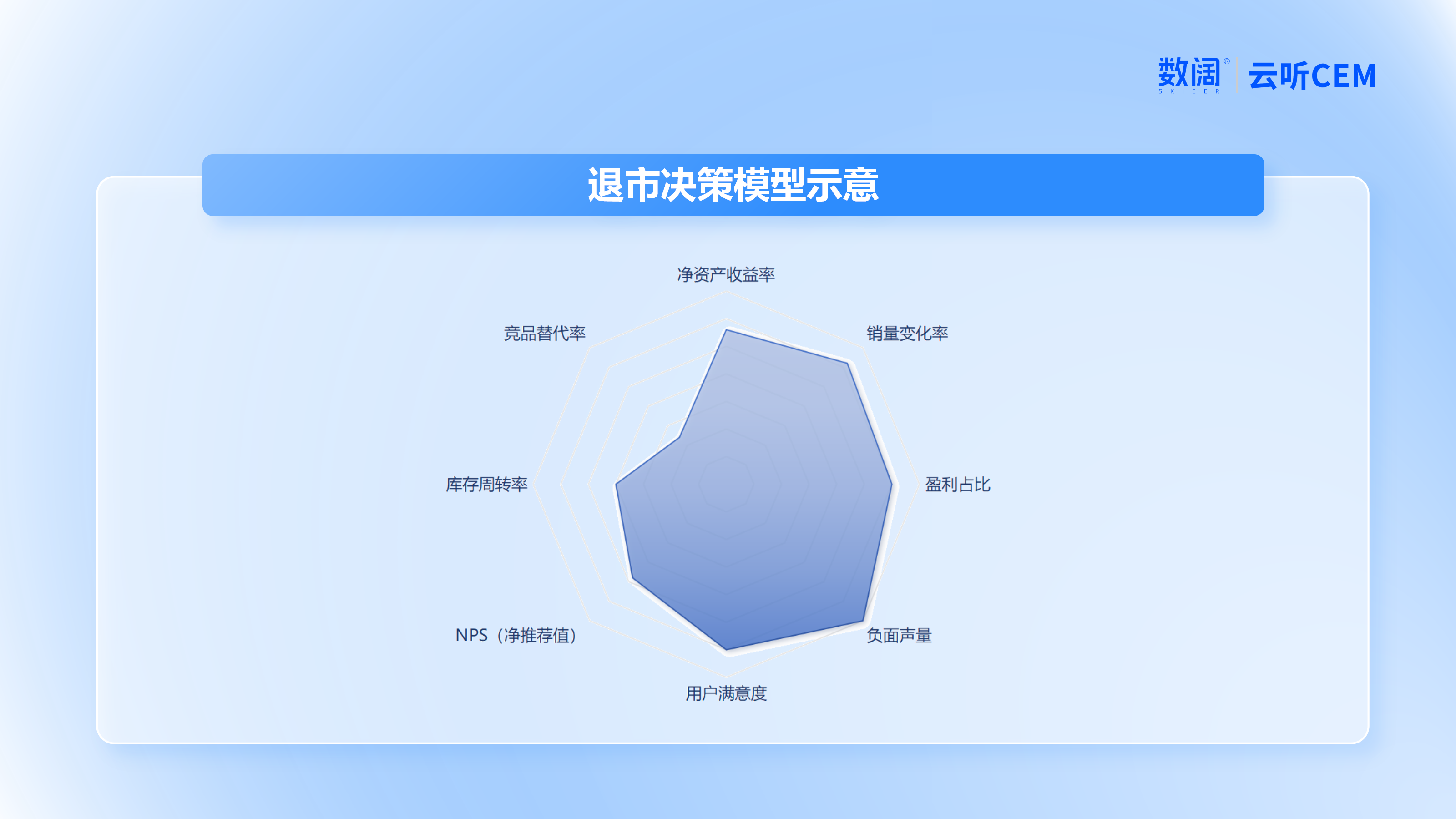

阶段5:退市决策支撑——“产品健康度指数”,科学腾挪资源

行业现状:“僵尸SKU”占用库存,该退市的没有砍,高潜力新品缺资源。

VOC+AI做法:结合VOC负面声量(如“接口易断裂”差评率35%)、销售数据(如盈利占比<1%)、竞品替代率,计算“产品健康度指数”,低于阈值即启动退市,将资源导向高潜力新品。

案例:某3C品牌发现某款数据线虽月销稳定,但“接口易断裂”的负面占比达35%,复购意愿趋近于零。果断退市后,把生产资源投入到VOC反馈良好的防缠绕品类,新品上市3个月占据品类市场20%,库存损耗降低52%。

观察下来,两类企业学IPMS的效果天差地别:一类是“只学流程,不学数据”,照搬全套流程、 会议节点、文档模板,却没有建立起底层的消费者反馈机制,也缺乏收集、分析的具体方法、好用工具,最终流程越复杂,效率越低;

另一类则实现了流程+数据双落地,像安克创新等品牌,用VOC+AI把消费者反馈变成了IPMS运行的核心输入,让每个决策都有数据支撑,最终实现“降本增效+增收”。

3C行业的“快迭代、高竞争、强场景” 特性,决定了IPMS不能是静态体系,而要靠消费者反馈来动态调整。比如IPMS理念强调“需求管理”,但3C品牌的需求不是靠“定期调研”来的,而是需要“实时VOC+即时洞察”来的;IPMS流程强调“跨部门协同”,但3C品牌的协同不是靠开会对齐就可以的,而要靠“同一套数据语言”。

未来,3C行业学华为IPMS 的“胜负手”,会越来越集中在VOC+AI的应用深度——华为IPMS不是万能公式,但VOC+AI能让它变成“快速适配的盈利工具”:把“客户声音”穿透IPMS全流程,不是成本,而是最划算的投资。

后续我们还会拆解VOC+AI在IPMS各阶段的关键工具,感兴趣的朋友可以持续关注或下方扫码。毕竟,在3C行业,比“学华为IPMS”更重要的,是会用华为IPMS赚钱。

相关文章

联系客服

联系客服