-

产品矩阵

高效稳定的数据产品服务,为您深度挖掘商业价值

联系我们

“仓库里堆着近万个SKU,真正能赚钱的不到5%;花半年搞出的白领商务耳机,最后买的全是大学生,定价高了卖不动,降价又亏本。” 这是某品牌创始人张总的焦虑,也是现在3C行业的普遍困境。

而另一头,某跨境电商团队靠着一套“VOC(客户之声)+AI”的方法,锁定欧美差旅人群+快速造型场景,给热风梳加了速热芯和隔热收纳袋,一上线就冲上亚马逊BS榜,单品销量破亿;某充电宝品牌借助用户反馈分析将SKU精简至20+,剔除用户无感的功能,在细分品类的销量上已经超过了安克。

两者的差别就在于用户需求确定性:前者靠经验、拍脑袋来猜需求,后者靠 “VOC+AI” 把用户的心里话,变成能落地的产品方案。毕竟对3C品牌来说,存量竞争下,“猜需求” 的代价已经越来越大了。

全文3486字,需时9分钟

3C行业早就不是多铺货就能赚钱的时代了,但很多人还在用老办法,自然陷入三大困局:

SKU冗余:“多生孩子好打架”变成“多生孩子难养活”

堆货试错的坑,连苹果早年也都栽过——又有iPod、功能机,还卖显示器配件、低端路由器,产品线多开SKU膨胀,但财报显示,真正贡献利润的只有iPhone、Mac等少数核心产品,大量冗余SKU不仅占用研发资源,还让供应链成本飙升。直到乔布斯回归后,大刀阔斧砍掉了70%,聚焦“少而精”,才重新激活增长。

“你既要知道什么市场和项目是好的,更重要的是你还要知道什么市场和项目是坏的。” 某资深跨境操盘手的这句话,道破了SKU冗余的本质。很多3C品牌盲目推新品,却没意识到 “一个失败的项目对企业的打击往往是致命的”。

反观安克创新,其创始人阳萌提出的“微创新”原则:只要创造一个满足客户需求的点,就是一次成功的微创新,也往往能成就一款新的热卖品。

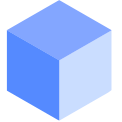

正是靠着抓住用户痛点的精准实践,将VOC分析结果直接驱动产品定义、设计优化和服务改进,并形成闭环,安克一路从早期的渠道生意发展到今天的全球领导品牌。

需求错配:“自嗨式创新”的产品,用户根本不买账

加了氛围灯、能播音乐的“儿童安全彩虹床”,结果用户反馈里全是年轻情侣在说:“灯光酷,适合拍照”;主打“白领商务降噪”的耳机,最后近80%的买家是大学生,还吐槽“就是有点贵”。

这种错配的根源,是传统需求洞察只看表面数据,却忽略了“用户有替换成本,要做到产品对用户有足够的吸引力,就要挖掘客户的需求,来提升品牌的价值,所以需要听到客户最真实的原声反馈”。

某品牌全球用户体验负责人的这句话,点出了需求洞察的核心 —— 只有听懂用户心声,才能避免“品牌视角”与“用户视角”的偏差。

比如某耳机品牌通过VOC分析,发现通勤场景下用户最在意的是“地铁里能听清”、“戴1小时不疼”,而不是 “24小时续航”——调整产品后,差评率降了40%,用户的复购和推荐意愿也明显升高了。

洞察低效:等着纯人工分析+周月度汇报,快速迭代的赛道早变了

某手机品牌早期做VOC时,靠团队人工整理用户反馈,一份《画质问题分析报告》最少要做一周,等送到高层手里,用户的吐槽已经从“颜色闷”变成“传输不稳定”了;某运动相机品牌以前靠“双周报”找产品方向,等发现“用户想要更轻便机身”时,竞品已经推出了新款。

传统方法的问题很明显:一是慢,用户反馈那么多,人工根本处理不过来;二是粗,只知道好或不好,比如用户说“热风梳救不了急”,就打个“负面”,但不知道的是“商务人士赶会见,头发没吹好就想造型” ;三是滞后,3C产品更新快,等到周月报,用户需求早就变了。

3C品牌要靠VOC+AI突围,目的当然不是搞技术,而是“用技术把用户反馈变成可落地的增长动作”。从头部品牌、跨境爆品的实践总结下来,关键就两套打法:

AI帮你拆需求:8个维度搞懂用户,360°标签体系mapping改进方向

以前做VOC分析,不是受限于技术条件,标签维度简单粗暴;就是过于关注结果,只看好评差评,忽视了用户反馈中隐藏的“过程”:谁在用、在哪用、为什么觉得不好用......

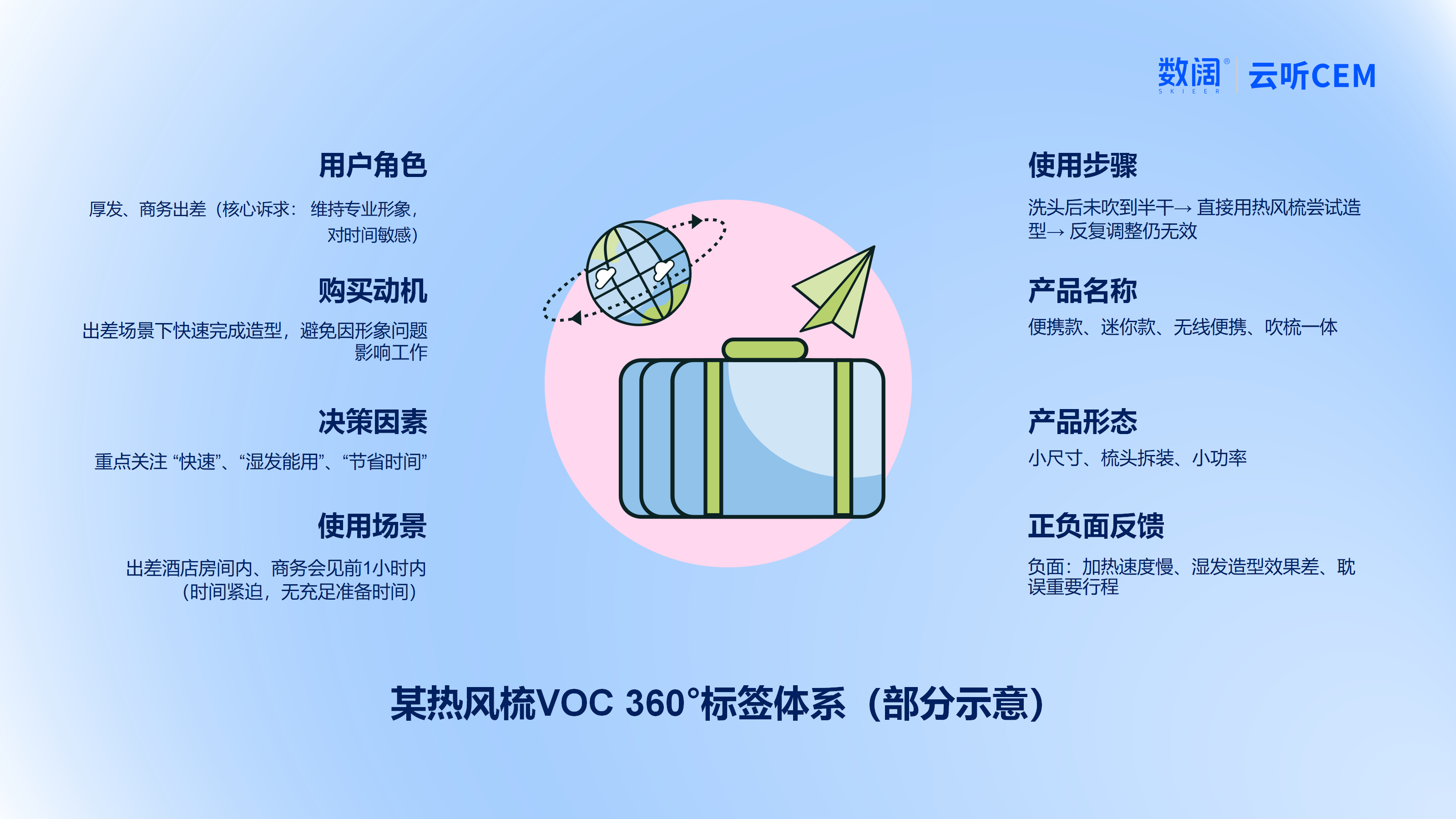

现在,借助AI,能把需求拆得明明白白,从8个维度(用户角色、购买动机、决策因素、使用场景、使用步骤、产品名称、产品形态、正负面反馈),交叉分析下,还原出完整的用户任务。

比如一条热风梳的用户反馈:“出差着急跟客户开会,想着不用吹太干也能用热风梳造型,结果半天不热,我头发又厚,折腾了十多分钟还是不行,差点耽误事,早知道买个能快速加热的。” 借助AI,能精准拆出:

靠着这种拆解,某跨境团队发现差旅人群中的商务女性,对“10分钟内搞定造型”、“头发没干也能弄”的需求,相对高出4倍,针对性的放大便携热风梳的“5秒速热”、“湿发模式”、“装袋就走”的卖点,光商务人群的购买就占到总销量的32%。

这套通过垂直领域大模型(数阔大模型)构建的标签体系,相比通用大模型,靠的就是稳定输出、能抓重点,才能帮助3C品牌精准识别市场机会:

比如针对热风梳的“时间效率问题”,会统一拆解为“加热启动速度”、“造型完成时长”、“湿发/干发适配差异”等细分维度,甚至关联到“场景紧急程度”,让产品部门明确差旅场景优先满足10分钟内定型,而非家用场景的20分钟即可。

VOC五步闭环洞察法:将需求落地成“爆品”的实战步骤

有了精准拆出“人货场+情绪”的VOC数据标签,还得有方法把它变成可落地的产品决策。这套流程具体咋做?还是拿热风梳举例:

第一步:找人群——从VOC里锁定核心目标用户。比如通过亚马逊Review发现,“厚长发人群”占购买者的 45%,其中76%提及“早上时间紧,需要快速造型”,对“效率”和 “防缠发” 的关注度远超其他人群。

第二步:找场景——挖掘用户高频使用场景。“厚长发人群”的核心场景是“日常晨间出门前”(提及率70%),次要场景是“出差/旅行中造型”(提及率22%),关注点集中在 “速热”和“便携”。

第三步:找未满足需求——交叉分析人群-场景-痛点。发现“晨间场景”下,“防缠发+热量不足”是核心痛点;“旅行场景”下,“轻量化+电压适配”的需求未被覆盖,另外还有37%提及刚用完(太烫)不好装箱。

第四步:找差距——对比行业TOP竞品。分析TOP10的热风梳用户反馈,发现在缠发这一共性问题中,某款产品的“高低交错”梳齿设计获得正面评价(提及率25%),可借鉴其梳齿参数;同时,电压适配在TOP10中仅3款具备,存在市场空白。

第五步:即时洞察——快速追踪反馈进行验证、迭代。通过实时VOC发现针对旅行场景的“便携隔热袋”,正面提及持续上升;额外配送的外接电压头被吐槽“增加负担”,直接将产品改成“双电压适配”,差评降了29%,复购率涨了21%。

更多VOC实战方法,我们将在VOC实战营系列课程中分享,如果你感兴趣,可以添加“云听小助手”微信咨询

很多品牌做VOC,最后却是花了钱却用不起来,其实是没做好这三件事:

一、工具选对:不要迷信通用大模型,指望着啥都能一步到位

热风梳项目负责人曾坦言:“工具会从标准化走向智能化,方法论也会在实践中持续迭代,但唯有人的探索和能动性,才是让三者咬合更加紧密的关键所在。”

二、流程闭环:让VOC贯穿产品全周期,从开发到迭代都能踩准需求

上市前:用VOC确认产品定义。比如上面的热风梳案例,如果不是通过确定性的用户需求,锚定了核心的人群场景,避免做成“家用沙龙款”,100万的研发开模成本很可能就打了水漂。

上市中:用VOC追踪卖点效果。跟着UGC的内容和好评/差评的变化,比如热风梳上线后,发现“5分钟湿发定型”在商务用户的正面反馈持续走高,就加大这个卖点在出行商旅平台的推广;而“智能温控”提及率不到10%,果断调整营销话术。

上市后:用VOC做迭代优化。某头部3C品牌通过VOC建立“产品问题处理小闭环”(点击了解“问题闭环四步法”):持续从VOC里找TOP问题,质量、产研等跨部门协同判定优先级、出整改方案,再用VOC验证效果:推出新款耳机不仅上市首周即成爆款,更是长期稳居主流电商榜单第一名。

三、组织跟上:别只让用研、客服部门用,全公司都要跟着用户需求走

某头部品牌将VOC相关指标纳入了对应部门的KPI,形成“聆听-分析-改进-验证”的闭环系统,以此推动组织层面围绕用户反馈开展产品迭代与创新。

另有某VOC团队早就不是公司里面“出报告的”,而是能参与到产品、研发、营销部门的目标制定。这些把VOC落地到战略层的做法,其实都是为了让每一步行动都能有确定的用户需求做支撑。

不论是苹果还是安克,是某头部耳机品牌的VOC闭环还是某跨境团队的热风梳爆品,这些案例都在证明:3C行业的存量竞争,早已不是比谁技术牛、有流量,而是比谁更能精准落地用户需求。

VOC+AI的价值,不是搞数字化噱头,而是给3C品牌增长一把“确定性的钥匙”:不用再堆SKU试错,不用再怕产品错配,不用再等慢半拍的报告。

正如倍思品牌创始人所言:“我们始终将用户需求放在首位,始终站在用户的角度思考问题,解决用户的实际需求。这也是为什么我们构建了从消费者洞察到产品开发和服务体系,形成了一套完善的、快速迭代的产品研发路径。”

下一个3C赛道的赢家,一定是那些能听懂用户、精准满足、快速迭代的品牌。而VOC+AI,正是存量竞争的确定性抓手。

相关文章

联系客服

联系客服