-

产品矩阵

高效稳定的数据产品服务,为您深度挖掘商业价值

联系我们

不同海外市场的用户需求与消费习惯,可能存在惊人差异:北美消费者奉行品质优先,看重品牌价值与产品质量,偏爱具备可持续属性的产品;欧洲消费者更注重产品的性价比,追求高质量与合理价格的平衡;东南亚消费者则受社交媒体影响较大,习惯通过社交平台了解并购买产品,且对价格敏感度较高……

破解这种 “体验差异” 的核心,关键在于捕捉和解读VOC(客户之声)——将不同市场用户的消费偏好、隐性需求和负面情绪一一解码,最终实现精准的本地化适配。

在陪伴众多跨境出海品牌闯荡全球市场的过程中,我们攒下了不少故事——既有品牌踩坑时的措手不及,也有他们突围后的经验沉淀。基于这些实践,我们梳理出了这份出海避坑指南,希望能帮更多品牌避开那些隐形陷阱,少走弯路。

而要聊透这些陷阱,我们不妨先从一个典型案例说起。这个案例,恰恰暴露了当前品牌出海的常见隐形陷阱。(以下分享案例均源自品牌真实案例,但具体品牌名称不作披露)

在数字相框出海赛道,品牌A虽稳居前三,但与竞品仅有微小差距。这一产品的核心价值,在于满足多家庭、多成员之间的 “无缝交流”,硬件差异本就不大,竞争的关键落在APP与硬件的操作体验上。各品牌也都在探索:产品体验究竟到哪种程度,用户才愿意为此付费或订阅。

为了与竞品拉开差距、抢占更多市场份额,品牌A率先调整了APP的订阅费:不仅对原本免费的功能增设付费门槛,还对老付费用户加价。然而调整后,这波操作直接引爆了用户的不满,“overpriced”“not worth it” 等差评刷屏,好不容易建立的品牌信任瞬间瓦解。其亚马逊差评量骤增,评分从4.7暴跌至4.2,短短两周便跌出市场前三。

图片由AI生成

就在品牌A深陷差评泥潭、市场份额流失的同时,曾经被它甩在身后的竞品正敏锐捕捉到这场风波背后的信号:基于当前行业普遍的APP体验水平,用户对付费模式的接受度仍旧很低。于是纷纷放缓 “分版本收取订阅费” 的迭代计划,转而深耕APP体验优化,悄无声息地承接了品牌A流失的市场份额。

这个案例直指出海三大隐性风险:目标用户洞察不足、行业洞察与竞品分析缺失、舆情异动反应滞后——而这些,恰恰是很多品牌折戟海外的共性陷阱。

很多品牌带着国内市场的成功经验出海,却在 “目标市场用户认知” 上栽了跟头。就像品牌A,在尚未吃透目标用户群体需求和体验的情况下,便急于做行业中第一个“吃螃蟹的人”,最终落得 “用户不买单、老客户流失” 的窘境。

究其根本,不同市场的用户在消费习惯、价值偏好、付费体验的权衡标准上都存在显著差异。若是盲目沿用固有产品逻辑与运营策略,缺乏对目标市场用户的深度洞察,即便产品力过硬,落地时也难免遭遇 “水土不服”—— 这正是许多品牌出海初期受阻的隐形障碍。

专注女装的跨境电商品牌B,曾敏锐发现北美女装市场的关键缺口:不足50%的品牌提供大码女装,专门销售的店铺更是只占2%。而更深层的机会在于,“大码女性”的诸多需求长期处于未被满足的状态——从版型适配到细节设计,大量品牌仍停留在 “将常规尺码放大” 的粗放阶段,真正贴合她们生活场景的设计少之又少。但受限于国内办公模式、团队缺乏对目标客群身材与文化背景的认知,如何精准捕捉这些未被满足的需求、做出本土化产品,成了品牌B的核心难题。

转机来自于与数阔云听CEM的合作:依托数阔云听CEM,品牌B整合了海外网购平台、社交媒体及客服渠道的消费者反馈,将散落的 “消费者声音” 沉淀为可复用的数据资产,从海量信息中深度洞察出大码女性的核心诉求与情感倾向。

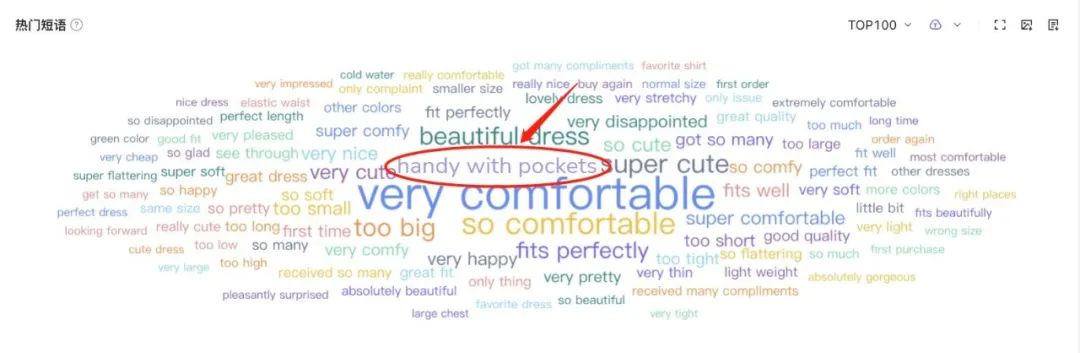

比如,透过数据洞察,品牌B捕捉到一个被市场忽视的细节:大码女性对 “裙装配口袋” 的需求强烈,但多数品牌因担心影响服装整体廓形而放弃这一设计。品牌B果断抓住这一机会——不仅将口袋设计融入服装,更将其打造成营销卖点,在宣传视频中让模特专门展示,使这一细节设计转化为品牌的差异化竞争力。

从海量评论中挖掘出大码连衣裙的口袋设计需求

图源数阔云听CEM

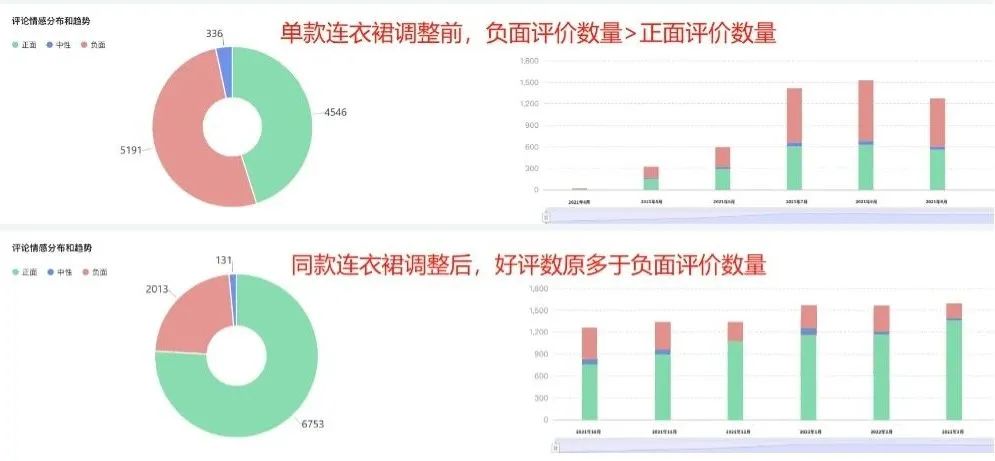

事实上,“裙装配口袋” 只是大码女装未被满足需求的一个缩影。通过持续挖掘大码女性在版型设计、面料舒适度等方面的潜在诉求,品牌B不断用精准的产品微创新填补市场空白,也因此在海外社交平台迅速破圈,收获大量自发传播与好评。品牌B独立站上线仅2年,月访问量即突破200万,营业额环比增长2倍,成功跻身海外大码女装市场前列。

大码连衣裙调整前后的评论情感趋势图

图源数阔云听CEM

跨境品牌层出不穷,全球市场强敌环伺,行业产品同质化更是普遍存在的困局。这种环境下,若品牌只盯着自家产品数据,忽略行业洞察与竞品分析,就难以找到自身差异化优势,在红海中突围。

专注跨境消费电子领域的品牌L,产品矩阵涵盖充电、移动设备防护等多个品类,业务覆盖中、美、德、法等30多个国家和地区。随着品牌发展,品牌L的产品矩阵愈发丰富,但竞品品牌与产品也如雨后春笋般涌现。由于缺乏有效的工具对竞品进行多维度的分析,品牌L在上升期举步维艰,既难以精准挖掘自身产品的核心价值,也无法清晰洞察提升空间,逐渐在市场中陷入被动。

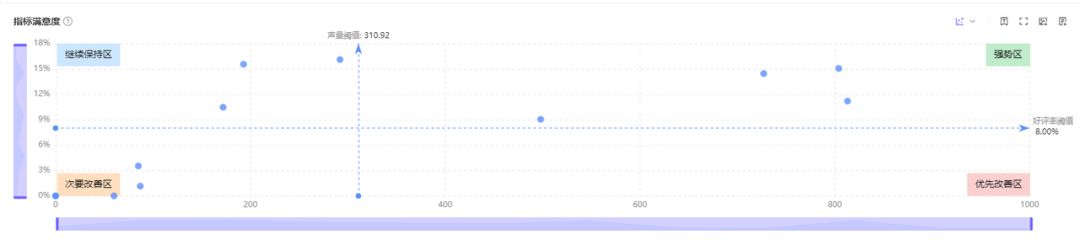

数阔云听CEM为品牌L的竞品分析提供了有力支持:通过对不同品牌的产品进行产品性能、价格策略、客户反馈、市场份额等多维度对比分析,再利用波士顿矩阵图等可视化形式直观呈现分析结果,清晰地指出品牌L各款产品在市场竞争力、客户满意度和功能创新性等方面的问题与短板,为产品的完善和迭代指明了方向。

波士顿矩阵图示例

图源数阔云听CEM

借助这套多维度的本竞品分析体系,品牌L敏锐发现:某竞品的一款充电产品,其磁吸无线充电功能在飞机等交通工具上的使用体验优于自家产品。据此,品牌L迅速组织研发团队,针对这一特殊场景展开技术攻关。全新迭代的产品推出后,凭借着在特殊场景下更贴合消费者需求的出色表现,品牌L迅速获得市场认可。数据显示,品牌L的消费者满意度提升了26%,年营收也随之增长8%,成功在激烈的市场竞争中实现了突破。

对品牌而言,差评的存在本是常态——但如果未能及时发现并处理短期集中爆发的差评(尤其在产品迭代、上新等关键节点),不仅品牌形象受损,甚至可能演变成舆情危机。正如文章开头提到的品牌A,若其能在订阅费调整初期便及时捕捉负面反馈和解决,或许就能避免一场差评海啸及消费者信任崩塌的连锁反应。

如今,Facebook群组、Twitter话题、LinkedIn讨论等社交媒体的声音,正通过大模型被快速聚合与放大,一条普通差评可能在数小时内就成为全网热议的焦点,其传播速度和覆盖范围远超以往。但不少企业仍依赖客服人工标记和分类负面反馈,更棘手的是,人工统计既无法区分差评是 “偶发事件” 还是 “规模性问题”,更难跟上大模型时代的信息流转速度,这种双重滞后让品牌极易错过最佳解决时机。一旦舆情发酵失控、品牌口碑翻车,再想挽回消费者信任,往往需要付出成倍的努力。

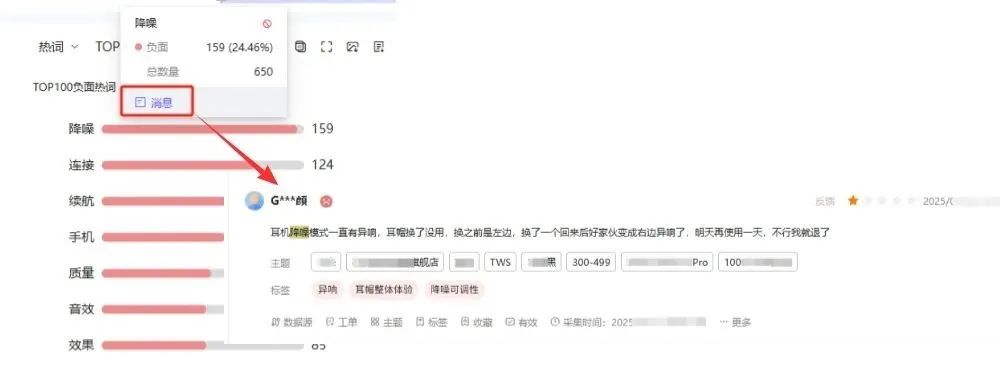

作为无线耳机出海的行业TOP 5,品牌E曾险些因一款耳机的降噪功能故障遭遇信任危机。起初,有用户在亚马逊评论区反馈耳机 “降噪效果骤降”“降噪失效”,人工监控仅将其归为 “个别设备问题”处理。而此时,数阔云听CEM的差评声量实时监测已自动触发预警——“降噪效果” 相关的差评声量在短短几天内急剧攀升。品牌E随即下钻差评原声,发现抱怨集中在近期购买某新款耳机的用户群体。

下钻差评原声示例

图源数阔云听CEM

借助数阔云听CEM关联的差评订单号,品牌E快速追溯至物流仓库及供应商,最终锁定问题源头:问题订单几乎全部来自同一供应商。随后,品牌E立即启动处理方案——召回该供应商近期批次的产品,为用户免费更换新机并附赠致歉礼品,同时勒令供应商整改生产流程。

这套 “实时捕捉差评→精准定位问题→快速响应解决” 的闭环机制,让品牌E不仅成功规避了舆情危机,更因 “高效处理问题” 进一步深化了用户对品牌的信任。

以上这三个陷阱,我们陪着不少品牌踩过,也一起咬牙跨了过去。整个过程中,我们始终与品牌站在一起:依托 VOC数据深度洞察目标用户,让产品设计精准匹配市场需求;借由AI驱动的行业洞察与竞品分析,帮品牌抓住每个增长机会;通过实时差评监控与智能分析,把舆情风险掐灭在萌芽阶段。正是AI技术与用户真实声音的深度融合,让我们能助力出海品牌绕开这些陷阱,一起在全球市场走得更稳、更远。

相关文章

联系客服

联系客服